Rekord-Steuern! Rekord-Schulden! Wo zum Teufel ist unser Geld?

Rekordeinnahmen, aber das Geld ist weg! Österreich ist Höchststeuerland – trotzdem reißt der Staat ein Mega-Defizit. Warum? Weil Milliarden in Förderchaos, Dauerprogramme und explodierende Sozialkosten fließen.

Bundeskanzler Christian Stocker (l., ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (r., SPÖ) stehen vor einer Rekord-Budgetmisere – weil der Staat unser Geld mit vollen Händen ausgibt.APA/AFP/Wojtek RADWANSKI/ROLAND SCHLAGER/GETTYIMAGES/photoschmidt/ismagilov/da-kuk

Bundeskanzler Christian Stocker (l., ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (r., SPÖ) stehen vor einer Rekord-Budgetmisere – weil der Staat unser Geld mit vollen Händen ausgibt.APA/AFP/Wojtek RADWANSKI/ROLAND SCHLAGER/GETTYIMAGES/photoschmidt/ismagilov/da-kuk

Österreich braucht einen Sparplan – und zwar dringend. Im Finanzministerium herrscht höchste Eile, man ist angeblich bereits im Finish. Schon jetzt ist klar: Es wird hart. Sehr hart. Doch während über Einsparungen diskutiert wird, bleibt ein zentraler Skandal fast unberührt: Österreich ist gleichzeitig Höchststeuerland! Und trotzdem fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Wie kann das sein?

Die Antwort: Nicht nur die Steuern und Abgaben sind so hoch wie nie – auch der Umgang mit dem Geld ist ein Desaster.

Der Staat zahlt – aber nicht für seine Kernaufgaben

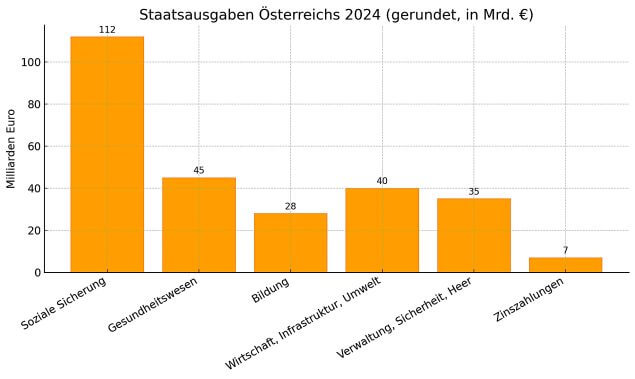

exxpress-Berechnungen zeigen: Nur ein Bruchteil (13 Prozent) der Steuermilliarden fließt in die echten Kernaufgaben des Staates – also in Polizei, Justiz, Heer und Verwaltung. Der Rest? Versickert im Förderdschungel, in teuren Dauerprogrammen und einem Wirrwarr aus unklaren Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden – sowie in einem überkomplexen Gesundheitswesen und einem schwerfälligen Bildungssystem. Über allem thronen explodierende Sozialausgaben.

Zweithöchste Einnahmenquote in Europa

Die Folge: Trotz Rekordeinnahmen reißt Österreich ein Defizit von 4,5 Prozent des BIP. Und das, obwohl bereits ein Sparpaket von 6,4 Milliarden Euro eingepreist ist. Ohne dieses läge das Minus bei über fünf Prozent. Allein der Bund verursacht 3,5 Prozent Defizit, Länder und Gemeinden weitere 1 Prozent.

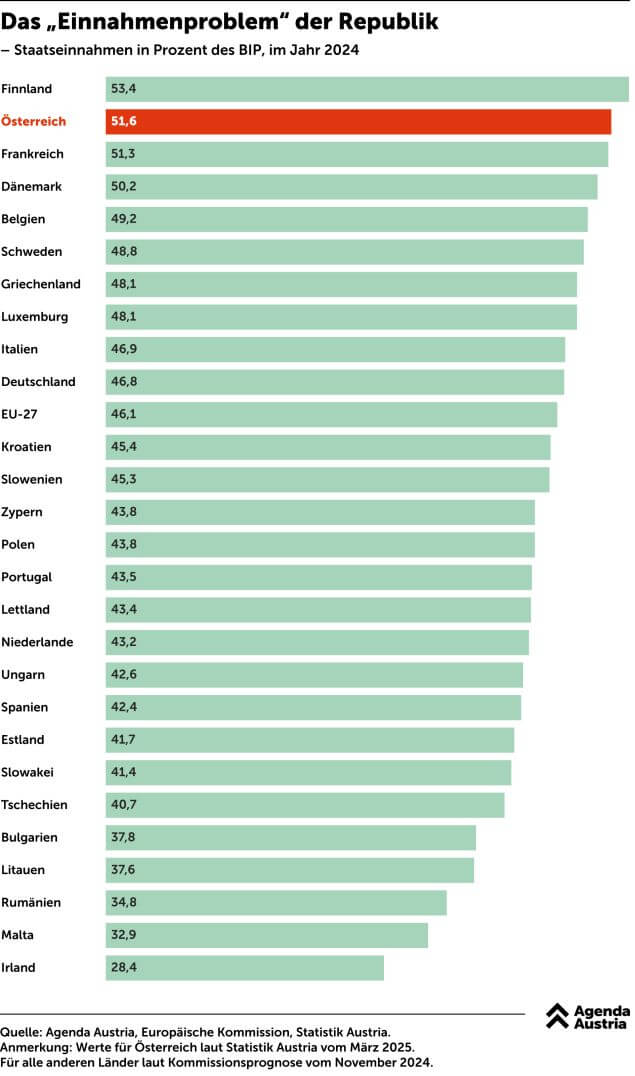

Scharfe Kritik kommen von der Denkfabrik Agenda Austria: „Es liegt nicht an den Einnahmen“, sagt sie. Im Gegenteil: Nur in Finnland ist die Einnahmenquote höher. Österreich ist ein Hochsteuerland. Doch statt zu sparen, wird weiter verteilt – auf Kosten der Bürger.

Agenda-Austria-Direktor Franz Schellhorn bringt es auf den Punkt: „Österreich hat die zweithöchsten Staatseinnahmen in der EU – und eines der höchsten Defizite. Die Lösung? Weniger Ausgaben statt noch mehr Steuern.“

Woher die Schulden kommen

Die Regierung erklärt das Budgetloch gern mit Corona, Teuerung und Ukrainekrieg. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich: Es sind vor allem die Folgen jahreloser Ausgabendisziplin, die Österreich jetzt einholen.

Klimabonus für alle, Gießkannen-Subventionen, Frühpensionen – viele teure Dauerlasten laufen ungebremst weiter. Die Gutschein-Politik trieb zusätzlich die Inflation an. Infolge der Rekord-Teuerung kam es zu Rekord-Valorisierungen bei Pensionen und kräftigen Gehaltssprüngen im öffentlichen Dienst. Der Finanzminister jubelte zunächst über die inflationsbedingten Mehreinnahmen – rechnete aber offenbar nicht mit dem Bumerang auf der Ausgabenseite.

Und die Schulden? Die werden durch die Zinswende immer teurer. Der billige Kredit ist vorbei, die Schuldzinsen stiegen rasant.

Kurz: Nicht die Einnahmen sind das Problem – sondern die fehlende Disziplin beim Ausgeben.

Die strukturelle Ausgabenbombe: 12,2 Milliarden Euro jedes Jahr

Der Fiskalrat hat es schwarz auf weiß bestätigt: Politisch beschlossene Dauerprogramme seit 2019 belasten den Staatshaushalt jährlich mit 12,2 Milliarden Euro zusätzlich – bis mindestens 2028. Diese Kosten entstehen unabhängig von Krisen oder Konjunktur – sie laufen automatisch weiter und wachsen teils jedes Jahr.

Erst kassieren, dann subventionieren

Der Staat kassiert Rekordsteuern – und schüttet sie dann wieder aus. Paradebeispiel: der Klimabonus. Ursprünglich als CO₂-Ausgleich gedacht, wurde er 2023 weitergeführt. Kostenpunkt: 4,1 Milliarden Euro. Anspruch hatten alle – auch Asylwerber, Gefängnisinsassen, Studenten. Der Rechnungshof kritisiert: Der Bonus sei „überkonzipiert“, die CO₂-Steuer bringe weniger ein, als der Bonus koste.

Auch Unternehmen werden einerseits hoch besteuert – und dann mit Subventionen überschüttet. 2023 flossen 11,2 Milliarden Euro an Unternehmensförderungen, darunter 3,1 Milliarden Euro in Energiehilfen, hunderte Millionen für Chip-Programme. 2024 sanken die Subventionen auf rund 9 Milliarden – immer noch weit über dem Vorkrisenniveau.

Was ebenfalls Milliarden verschlingt: Bildungskarenz und Karenzgeld. Allein 2023 lagen die Kosten bei über 500 Millionen Euro. Der Rechnungshof schlägt Alarm: Viele nehmen die Bildungskarenz als verlängerten Urlaub – ohne nachweisbare Weiterbildung. Kritik: „Hohe Mitnahmeeffekte“, „fehlende Erfolgskontrolle“. Ab 2025 soll es striktere Regeln geben – zu spät für viele Millionen.

Die Teuerung – ein Bumerang für den Staat

2022 und 2023 ließ sich die Regierung für Rekordeinnahmen feiern – ausgelöst durch die Inflation. Während die Bevölkerung unter der Teuerung stöhnte, freute sich der Finanzminister: plus 8 Prozent bei den Einnahmen 2022, plus 6 Prozent im Jahr 2023. Doch der gefeierte Geldregen wurde zum Bumerang – und traf das Budget mit voller Wucht: Auf der Ausgabenseite explodierten die Kosten – wegen Valorisierungen, Teuerungsprämien, Gehaltssprüngen.

Die Folge: Außerordentliche Pensionserhöhungen 2023, automatische Anpassungen 2024. Auch Beamtengehälter und Pflege-KV wurden inflationsbedingt kräftig erhöht. Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas warnt: „Die Inflation hat die Ausgabenstruktur des Staates dauerhaft verändert – die Kosten bleiben, auch wenn die Preise wieder sinken.“

Teure Grundfehler im Pensionssystem

Ein zusätzlicher Budgetkiller: die Korridorpension. Sie erlaubt vielen den Frühstart ab 62 – ohne Abschläge. Die Agenda Austria schätzt die jährlichen Kosten auf bis zu 3 Milliarden Euro. Geld, das längst fehlt.

Der Konstruktionsfehler liegt im System selbst: Österreichs Pensionen beruhen auf dem teuren Umlageverfahren – die Jungen zahlen für die Alten. Andere Länder wie Schweden oder die Schweiz haben längst kapitalgedeckte Systeme. Dort spart jeder für sich selbst.

Föderales Wirrwarr – und keiner spart

Ein weiteres Problem: der österreichische Föderalismus. Der Bund kassiert die Steuern, Länder und Gemeinden geben sie aus. Das Ergebnis: Doppelgleisigkeiten, Zuständigkeitswirrwarr und Milliardenverluste.

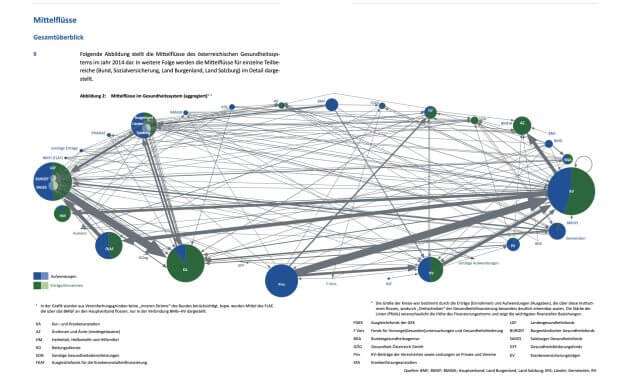

Der Rechnungshof kritisierte bereits 2014: Im Gesundheitssystem fließt das Geld in alle Richtungen – von Bund zu Ländern, von Sozialversicherung zu Spitälern, von Gemeinden zu Pflegeeinrichtungen. Viel zu spät – und oft ineffizient – kommt es dort an, wo es gebraucht wird. Eine Grafik demonstriert es:

Seit damals ist es nicht besser geworden. „Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat heute mehr Beschäftigte, als die neun fusionierten Gebietskrankenkassen vorher hatten“, beklagte kürzlich Ex-NEOS-Mandatar Gerald Loacker in Selektiv. „Das Potenzial, das in höherer Digitalisierung, besserer Datenanalyse und damit smarterer Ressourcenverwendung schlummert, liegt brach.“ Nicht an allem ist die Überalterung der Gesellschaft „schuld“.

Zinsen: Der neue Kostenfresser

Angesichts steigender Zinsen wird auch der Schuldendienst teurer. 2023 kosteten Zinsen 5,6 Milliarden Euro – 2024 schon 7,2 Milliarden Euro. Der Anteil an den Staatsausgaben liegt bei 2,7 Prozent, nach unter 2 Prozent im Jahr 2020.

Die Folge: Jeder neue Schulden-Euro wird teurer. Und wenn das Vertrauen in die Haushaltsführung schwindet, drohen Risikoaufschläge wie in Griechenland oder Italien.

Die Schönwetter-Ausrede

Die Regierung schiebt die Verantwortung auf Pandemie, Krieg, Teuerung. Doch laut Fiskalrat sind nur 0,8 Prozent des Defizits konjunkturbedingt – der Rest ist hausgemacht. Die Agenda Austria bringt es auf den Punkt: „Die Schulden steigen nicht, weil wir zu wenig einnehmen – sondern weil wir das Geld in nie gekanntem Tempo rausblasen.“

Österreichs Schulden sind das Ergebnis von Misswirtschaft – nicht von Krisen.

Kommentare